「また言わないと動かない…」

「なぜ自分から提案してくれないんだろう…」

「もっと主体的に考えてほしい…」

経営者やマネージャーとして、こんなフレーズが頭をよぎることはありませんか?

実は今、多くの組織が「部下が動かない」という共通の課題に直面しています。しかし、その解決法は思いのほか単純です。

私はプロコーチとして200名以上と変革のきっかけとなる瞬間に立ち会ってきましたが、この問題には共通するパターンがあります。そして、その鍵は最新の認知科学・脳科学・心理学に基づくアプローチにありました。

よくいただくご相談 –

あなたもこんな悩みがありませんか?

☐「指示しないと何も動かない部下にイライラする」

☐「会議で誰も発言せず、いつも同じメンバーばかりが話す」

☐「部下から提案や改善案が全く出てこない」

☐「若手が受け身で、自分から動こうとしない」

☐「部下を信頼して任せたいが、期待通りの結果が出ない」

もし、これらの悩みがあなたの組織にも当てはまるなら…

実はこれらの問題は、単なる「部下の資質」や「世代の問題」ではありません。

科学的に解明された人間の行動原理に基づいたアプローチで、驚くほど短期間で改善できるのです。

従来の解決策とその限界

多くの経営者は、こんな対策を試みます:

- 叱咤激励する → 一時的に効果があるが長続きしない

- 研修を実施する → 知識は増えるが行動変容につながらない

- 評価制度を変える → 形骸化しやすく本質的な変化が起きない

なぜ、これらの施策が長期的な効果につながらないのでしょうか?

それは、人間の行動原理の「本質」に働きかけていないからです。

人は単なる「ご褒美」や「罰」だけでは、持続的に行動を変えることはできません。

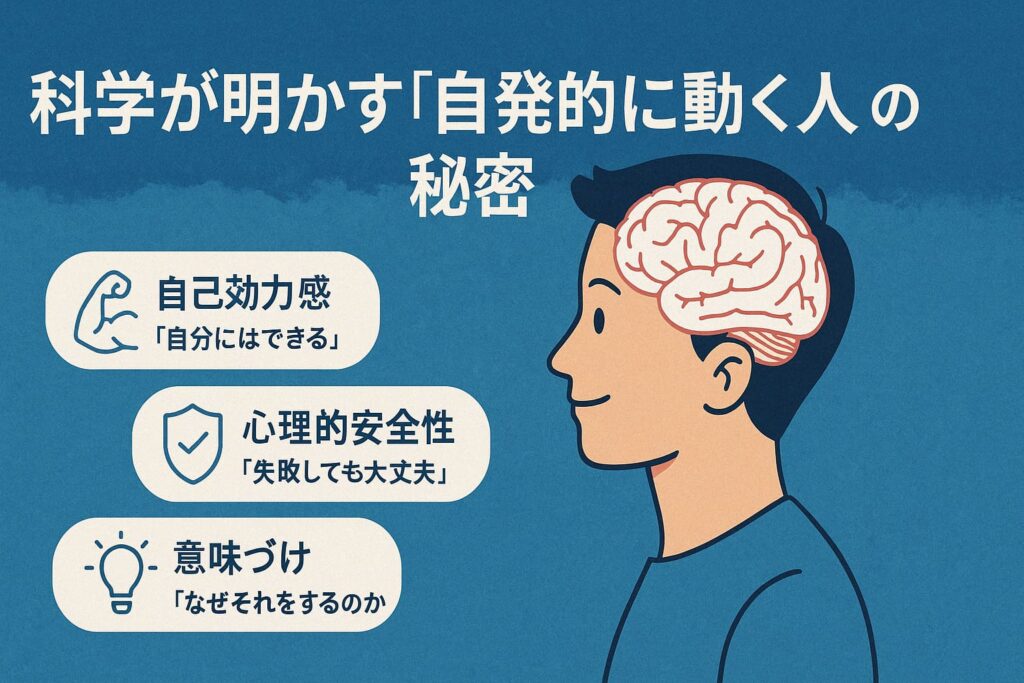

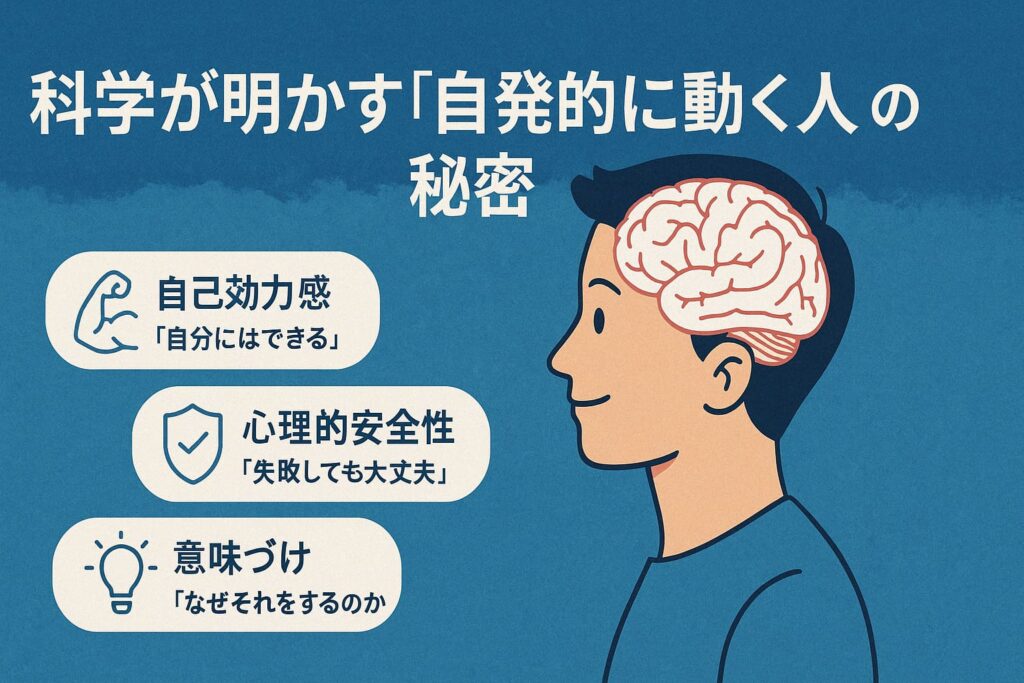

科学が明かす「自発的に動く人」の秘密

実は、人が自発的に動くかどうかは、その人の「脳の状態」によって大きく左右されます。

認知科学と脳科学の最新研究によれば、人間は以下の3つの条件が整ったときに最も自発的に行動します:

- 自己効力感 – 「自分にはできる」という確信

- 心理的安全性 – 「失敗しても大丈夫」という安心感

- 意味づけ – 「なぜそれをするのか」の理解

これらは、単なる理論ではありません。Google、Apple、Microsoftといった世界トップ企業が社員の自発性を引き出すために実践している手法の核心です。

「でも、そんな科学的な話をいきなり持ち出されても…」

そう思われるのも当然です。以下では、実際のケースで「どのように」この科学的知見を活用すれば良いのかをご紹介します。

「現在地」と「目的地」のズレが組織の壁を作る

多くの組織で起きている「部下が動かない」問題の本質は、リーダーとメンバーの間で「現在地」と「目的地」の認識が共有されていないことにあります。

脳内マップのズレを可視化する

想像してみてください。あなたは東京から大阪へ向かうように部下に指示したつもりです。しかし、部下の頭の中では:

- 「大阪」が正確にどこにあるのかわからない

- そもそも今自分がどこにいるのかの認識があいまい

- なぜ大阪に行くのかの理由が理解できていない

- 「大阪」と言われても、あなたの脳内の「大阪」と部下の脳内の「大阪」のイメージが異なる

(岐阜県や広島県にも「大阪」という地名は存在しています)

これでは、いくら「なぜ動かないんだ」と叱咤しても、部下は自発的に動き出せません。

日常生活に見る共有認識の欠如

これは家族間でさえよく起こることです。「あれやっておいて」と言ったところで、「あれ」が何かを正確に共有できていなければ行動は生まれません。家族でさえ通じないコミュニケーションが、他人である部下・メンバーに伝わるはずがないのです。

認知科学の視点から見ると、人間の脳は他者と自動的に同期するようにはできていません。私たちは常に「自分の脳内マップ」を基準に世界を認識しています。

共有認識を作るための具体的アプローチ

成功しているリーダーは以下のことを実践しています:

- 現在地の明確化 – 「今、私たちはここにいます」という客観的な状況認識を視覚化する

- 目的地の共同設計 – 「なぜそこに行くのか」「そこはどんな場所なのか」を共に探索する

- 道筋の可視化 – 「どうやってそこに行くのか」のステップを一緒に確認する

例えば、ある企業の営業マネージャーは毎週のミーティングで大きな地図を用意し、各メンバーの「今いる場所」と「行きたい場所」を実際に書き込む時間を設けています。これによって、全員の脳内マップが同期され、自発的な行動が生まれるようになりました。

脳内イメージを共有することは、「もっと頑張れ」と励ますよりも遥かに効果的なのです。

ケーススタディ:科学的アプローチで組織が変わる事例

ケース1:指示待ち社員が自ら提案するようになった例

Before

A社の営業部長は、「指示を出さないと何も動かない」と部下に不満を持っていました。コーチングを通じて、「質問型リーダーシップ」というアプローチを導入。

アプローチポイント

- 「どうしたらいいと思う?」と必ず先に質問する習慣

- 小さな提案に対しても即時フィードバックを与える

- 「なぜそう考えたの?」と思考プロセスを言語化させる

After

たった3週間で、提案したことのなかった部下から「こういうアプローチはどうでしょうか」という言葉が聞かれるようになりました。

なぜ効果があったのか?

脳科学的には、「質問」が前頭前皮質を活性化させ、創造的思考を促進。また、小さな成功体験の積み重ねが「自己効力感」を高め、自発的行動のトリガーとなったのです。

ケース2:会議で誰も発言しない問題を解決した例

Before

B社では会議で発言する人が固定化し、多くの社員が黙って座っているだけという状況でした。

アプローチポイント

- 会議の冒頭5分間で「ペア対話」の時間を設ける

- 「正解のない問い」から始める習慣を作る

- 発言へのリアクションを変える(批判→質問・好奇心)

After

1ヶ月後には自発的に発言するメンバーが自然と増え、更に会議時間も短縮。社員からは「自分の意見が価値あるものとして聞かれている」という実感の声が上がりました。

なぜ効果があったのか?

心理学的には、「心理的安全性」が確保されることで、脳の防衛反応(恐怖・回避)が減少。オキシトシンの分泌が促進され、信頼と協力行動が自然と増加したのです。

ケース3:新人が自ら動き出すようになった例

Before

C社では、優秀な新卒社員を採用しても「指示待ち」になってしまう問題に悩んでいました。

アプローチポイント

- 「Why」から始まる仕事の説明

- 小さな裁量権の段階的付与と成功体験の設計

- 週1回の「アイデア15分ミーティング」

After

新人の自発的行動が顕著に増加。離職率も大幅に減少し、「自分の成長を実感できる」という声が増えました。

なぜ効果があったのか?

認知科学的には、「意味づけ」が内発的動機づけの強力なトリガーになります。また、小さな成功体験の積み重ねが「自己効力感」を高め、チャレンジ行動を促進したのです。

「もし部下が自然と動き出したら…」

想像してみてください。

- 朝出社すると、部下から「こういう新しい取り組みを考えてみました」と提案が出ている

- 会議では全員が積極的に発言し、建設的な議論が自然と生まれている

- 問題が起きたとき、「誰かがやってくれるだろう」ではなく、自ら解決に動き出す社員がいる

- あなた自身が「人の管理」ではなく「本来の経営課題」に時間を使える

これは決して夢物語ではありません。科学的アプローチを取り入れると実現に向かえます。

あなたの組織の「現在地」を知ることから始めましょう

ここまで読んで、「自分の組織にも似たような課題があるかも」と感じられましたか?

では、実際にあなたの組織の現状を確認してみましょう。

以下の「組織診断シミュレーター」に回答することで、あなたの組織がどのステージにあるのか、そして次に取り組むべき課題の傾向がわかります。

所要時間は約1分、結果はすぐに表示されます。

組織診断シミュレーター

このシミュレーターでは、あなたの組織の現状を10個の質問から診断します。質問に答えることで、組織の健康度スコアと主要な課題領域を特定し、改善のためのヒントを提供します。

所要時間は約1分です。最も当てはまる選択肢を選んでください。

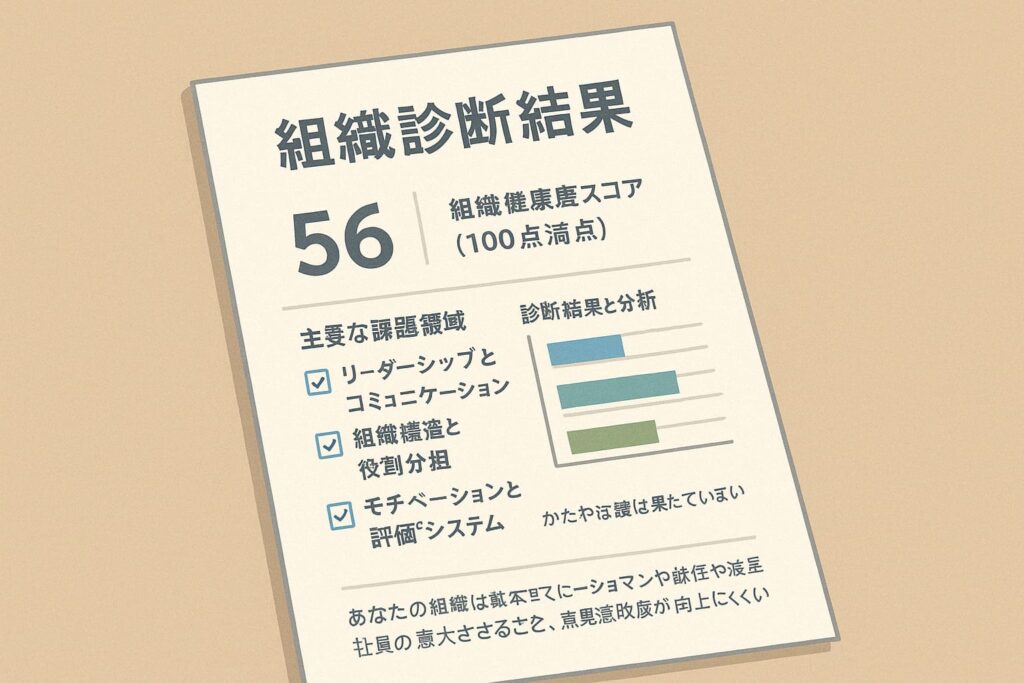

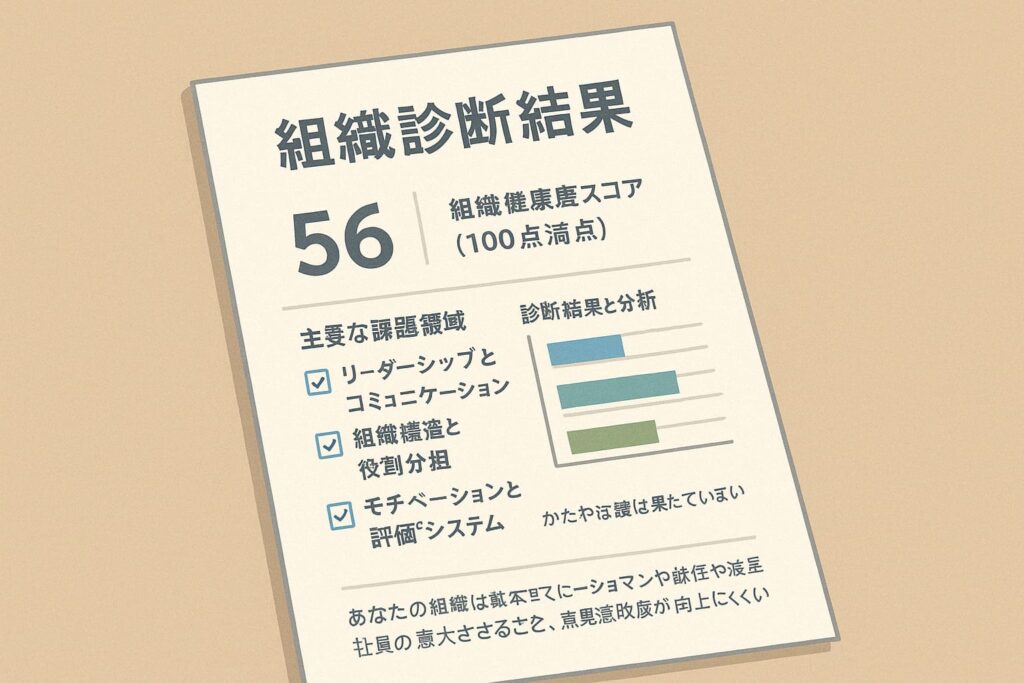

あなたの組織診断結果

主要な課題領域

診断結果と分析

認知科学的アプローチの可能性

※診断結果は、あくまで参考情報としてご利用いただけます。

診断結果が示す傾向は、組織の状態を把握する一つの指標に過ぎません。

最終的な判断には、専門家の支援を受けることをお勧めします。

診断結果の例

診断結果の例

あなたの組織診断結果

56

組織健康度スコア(100点満点)

主要な課題領域

- リーダーシップとコミュニケーション

- 組織構造と役割分担

- モチベーションと評価システム

診断結果と分析

あなたの組織は基本的な機能は果たしていますが、いくつかの重要な課題があります。これらに対処することで、社員のパフォーマンスと満足度を大きく向上させることができるでしょう。

主な課題点

- リーダーシップとコミュニケーション: 目標や期待値が明確に伝わっていない可能性があります。また、意思決定プロセスが一方的で、社員の意見が反映されにくい状況かもしれません。

- 組織構造と役割分担: 責任の所在が不明確で、誰が何をすべきかの混乱が生じている可能性があります。情報共有の仕組みも最適化の余地があるようです。

- モチベーションと評価システム: 社員の貢献が適切に評価・認識されておらず、成長機会も限られているかもしれません。これが行動の遅さや消極性につながっている可能性があります。

「リーダーシップとコミュニケーション」の改善が最も効果的です。まずは定期的な1on1ミーティングを導入して、各社員との対話の機会を作ってみてはいかがでしょうか。また、重要な決定をする際には、事前に関係者から意見を集める習慣をつけることで、社員の当事者意識も高まります。

認知科学的アプローチの可能性

認知科学の観点からは、リーダーの言動が社員の「心の安全性」に大きく影響します。指示や評価の伝え方を工夫することで、わずか1〜2ヶ月で社員の行動パターンに変化が現れる可能性があります。

組織変革は科学的アプローチから

部下が自ら動き出す組織は、決して遠い理想ではありません。

適切な科学的アプローチと、それに基づいた日々の小さな実践の積み重ねで実現できるものです。

「もし、あなたの組織で部下が勝手にアイデアを出し始めたら?」

「もし、指示しなくても次々と業務が進んでいったら?」

「もし、あなたが本来集中すべき経営課題に時間を使えるようになったら?」

そんな理想の状態を実現するために、まずは無料カウンセリングで現状をお聞かせください。あなたの組織に最適なアプローチをご提案します。

詳細な課題分析と具体的な改善プランについては、組織活性化に特化した個別相談で対応しています。

お客様の声

「メンバーへの指示出し、アドバイスが以前は一方通行気味でした。しかし、認知科学に基づくアプローチを取り入れたことで、メンバーの反応がアクティブになり雰囲気が明らかに変わりました。特にネガティブモードに入りがちだったメンバーが活気を取り戻してきたのを実感しています。」

— A社 代表 S様

「部下への問いかけを変えるだけで、こんなに反応が変わるとは思いませんでした。今では私が言わなくても、次のアクションを考えて動いてくれるようになりました。もっと早くこの方法を知りたかったです。」

— B社 代表 S様

「コーチングを受ける前は、チームの士気低下に悩んでいました。科学的アプローチを取り入れたミーティングの進め方を実践したところ、わずか3ヶ月でメンバーが積極的に発言するように。今では私が促さなくても活発な議論が生まれています。」

— C社 代表 Y様